2022年5月

33件

残りはいらないというのでもらっておいた。

払ってるよーーー。松川湖では湖のそばに自動の券売機があっていつでも買えるようになっている。但し日の出から日没までだよ。

8グラムであるから塗装などで仕上がりは10グラムくらいになるかな。

マルアジの4種類。一本のノミで仕上げていくのだがとにかく硬い。5本削ると刃が切れにくくなるので刃を研ぐ。1日30本くらいしか削れないのではないかな。写真のノミでいろいろなものを削る。あと4日くらいかかる。仕上がったらまた報告する。

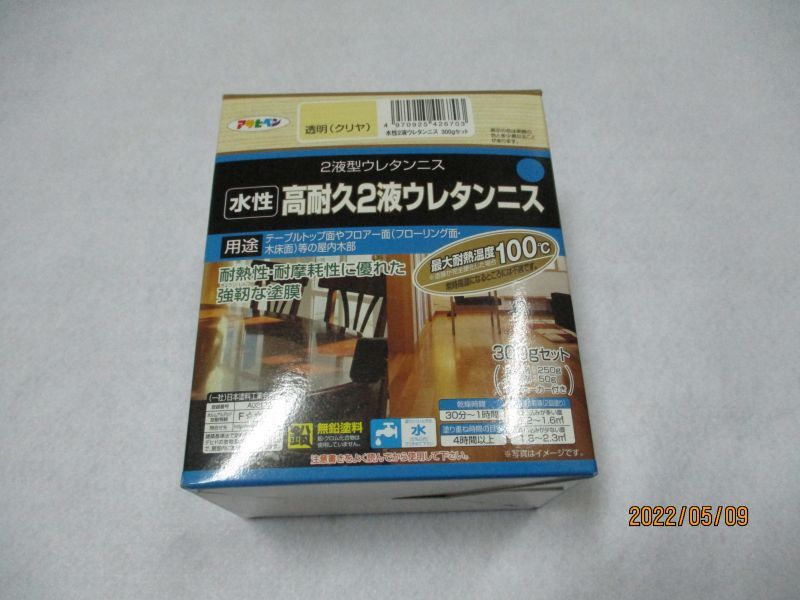

輸入できなくなったらしい。卸屋さんからの注文が増えてきた。細身で発泡ウレタンを使うので難しい。こうなったら独自の形状で業界にアピールするか。かみさんは

ヘラブナ釣りは得意だったからまた一仕事してもらうかな。

追 ヒメワラビは苦いけどゴーヤほどではなかった。

彼が持ってきたのは桑の木の無垢。これでエビ型の餌木(和製ルアー)を作ってくれ。そしてカンナ(イカをかける針)を上だけにしてくれ。下にカンナがなければ

根掛がりの心配は半減するがどうやって作るんだよ。 何とか考えろだって。それに

塗装はなし。何で桑なんだと聞くと、隣にいた釣り人がアオリイカを次々と上げていた。聞いてみると桑の餌木を見せててくれたらしい。やってみるか、サッと疲れが吹き飛んだ瞬間だった。

追 おなじみさん曰く。イカはなんにでも飛びつくよ。だって見せてもらった餌木と言ったらおよそ売り物にはなるような形ではなかったらしい。

伊東松川湖。管理釣り場ではない大自然の釣り場。朝4時から7時夕方4時から日没まで約5時間の釣りだったが2匹釣れた。1匹は白っぽいニジマスもう1匹ニゴイ。かみさんの感激は半端ではなかった。管理釣り場っだったら30~40匹はつっていただろう。松川湖は自分でポイントを決め魚のいそうなところにキャスティングしなければならないから。それが大自然の掟だからね。釣れなければ自然の勝ち、自分のデータ不足、釣れたら自分の選択が自然に勝ったというか、とかなとかテスターのかみさんがつぶやくようにいっていた。使ったルアーは俺が選んだんじゃなくて自分で選んでいたみたい。30年前、当時カラーリング(透かし塗という下地が見える塗り方)していたころに作った13グラム級フローティングだったが2か所のフックはトリプルでしかもカエシのあるフックに変えてやがってギリギリ浮いている程度。ルアーがいいのか時合がいいのかわからないがヒットカラーは2匹ともブルー。かみさん曰く、フックはシングルのカエシなしのほうがいいね外しやすいだって。シングルバーブレスっていうんだよーーー。本命のカサゴ、ムラソイは疲れて中止。休憩中破竹の林の中に1メートル程のタケノコが転がっていた。猪か鹿が食い残したものだ。これがまたうまい。彼らはうまいもの以外食すことはない。倒れたもののうち5本拾って持ってきた。真竹と違って茹でるだけでアクぬきはいらない。今晩作ってみる残りは小分けにして冷凍しておけばいつでも食べられる。破竹林のわきに、ヒメワラビが群生していた。動物たちはこの植物を胃、腸の調整をするために食しているのだろうか、とにかく苦いよ。

ここの親父さんと息子さんにテスターを頼んでいる。

、ほんとらしい。昭和40年東横線から見る多摩川は生活排水によって泡だらけだった俺も公害管理士水質第2種の資格を持っているが当時は環境よりも経済を優先していたみたいに思えた。その後徐々に下水処理場が建設され日本中の河川がきれいになっていった。夢みたいだ。さあ行ってくる。収穫があったら明か、明後日報告するよ。

追 今日は写真なし。

納品、集金を兼ねて伊豆方面に行くか。3日の夜出て4日の夜中に帰ってくれば、渋滞に巻き込まれることはないだろう。ターゲットはカサゴ、ムラソイ。 さて、なにを持っていこうかな。